中国农业科学院国家南繁研究院(以下简称“南繁院”)专家团队近期在中国工程院旗舰期刊Engineering发表题为《非洲大豆产业发展:保障中非粮食安全的新视角》(Development of soybean industry in Africa: Safeguarding food security in Africa and China-A Perspective)的专题论述。该研究系统分析了非洲大豆产业的发展现状、潜力评估及关键制约因素,提出通过中非科技合作来推动非洲大豆产能提升的战略路径,为保障区域及全球粮食安全提供决策依据。

非洲作为世界第二大洲,拥有4.45亿公顷(66.75亿亩)未开垦可耕地,占该洲陆地面积的65%,农业发展潜力巨大,大豆产业也具备广阔的发展空间。然而,当前非洲大豆总产量仅为全球总产的约1%,单产不到世界平均水平的50%,与其资源禀赋优势极不相称。非洲现有人口14.8亿,其中3.42亿食物严重缺乏。研究指出,提升非洲大豆产能不仅可满足当地的营养需求,创造就业机会,促进经济发展,助力脱贫攻坚,还有望出口中国,拓展中国大豆进口渠道,构建互利共赢的粮食安全新格局。

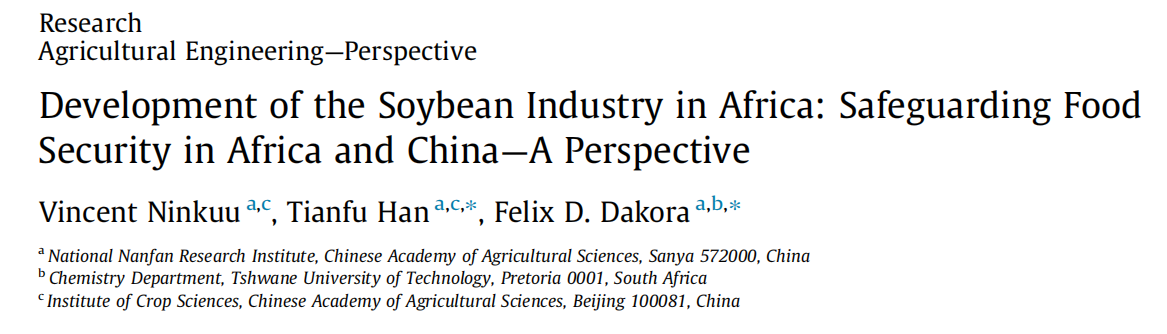

研究团队详细分析了制约非洲大豆产业发展的三大瓶颈和解决方案:其一是生物限制因素:本土土壤缺乏与大豆共生的高效根瘤菌株,不过近期国际热带农业研究所(IITA)研发的TGx系列品种已展现出与土著根瘤菌的良好亲和性;其二是品种和气候适配问题:在赤道地区高温短日环境下,传统大豆品种生育期短促,干物质积累少、产量低,而我国丰富的种质资源和我国科学家率先克隆的J等特异基因可为选育长童期高产抗逆品种提供种源支撑;三是生态平衡挑战:非洲地区水资源时空分布不均,在全球气候变化背景下干旱、高温等逆境影响加剧。此外,大豆面积扩大对森林、草原生态系统可能造成影响。通过借鉴中国兴修水利、节水农业及巴西“森林法典”等国际经验,可建立水资源高效管理和土地可持续利用政策和技术体系。

图1 非洲大豆生产条件分析

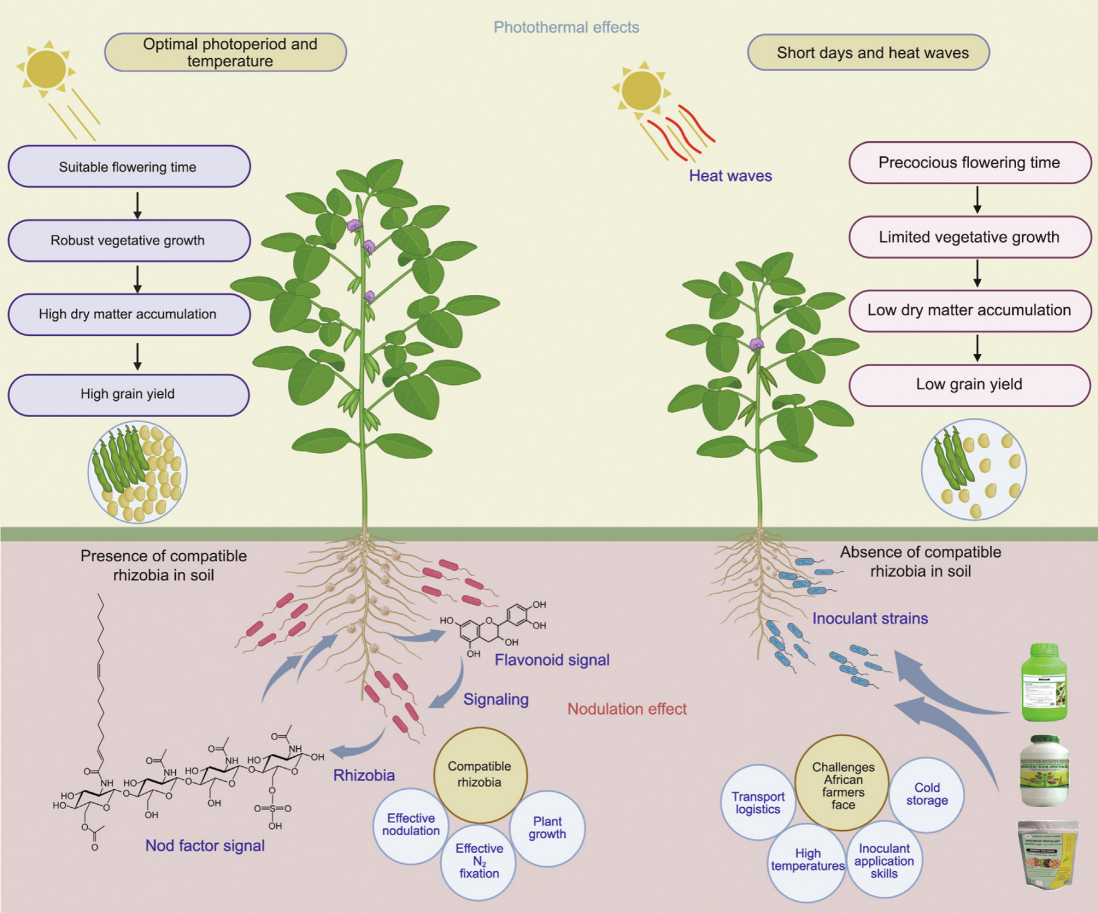

中国政府高度重视中非农业和科技合作。中非合作论坛(FOCAC)发布的“北京行动方案”(2025-2027)提出通过中非合作推动非洲农业现代化、促进农业技术转移、提升技术共享水平的策略。研究团队特别强调,中非农业科技创新联盟(CAASTIA)是落实“北京行动计划”、破解上述难题的关键平台。该联盟将通过共建联合实验室和技术示范中心、开展育种与栽培技术联合攻关、建立商业化对接机制以及创新农业金融服务体系等四大路径(图2),全面推动非洲大豆产业提质增效。具体而言,联合实验室和育种平台旨在培育更适应非洲环境的大豆品种;栽培技术联合攻关与技术示范中心将聚焦大豆种植前沿技术研究与生产应用;商业化对接机制有助于打通大豆从生产到销售的产业链;创新农业金融服务体系则为大豆产业发展提供资金支持。

图2 中非农业科技创新联盟(CAASTIA)的基本框架和工作机制

南繁院博士后Vincent Ninkuu为论文第一作者,南繁院全职科学家、中国工程院外籍院士Felix D. Dakora教授和南繁院-作科所双聘专家韩天富研究员为共同通讯作者。该研究得到国家重点研发计划项目(2023YFD120300)和中国农业科学院南繁专项(YBXM2428)的支持。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.eng.2025.03.008