首席专家

徐建龙,二级研究员,博士生导师,国务院政府特贴专家。长期从事水稻优质、高产、生物和非生物抗性的有利基因挖掘、分子育种技术研发和绿色超级稻品种培育研究。在国内外学术期刊发表论文346篇,参编专著2本。第一完成人获国家发明专利和品种权26项,审定水稻品种34个。主持十四五重点研发项目、亚合项目、国家863课题、转基因专项、国家基金国际(地区)合作与交流项目、盖茨基金等项目30余项,担任TCJ、Biology、Frontiers in Plant Science、作物学报等期刊副主编和编委。获国家和省科技进步一等奖3项。

团队简介

团队有12名固定和流动研究人员组成,包括6名研究员、3名副研究员和3名助理研究员。主要任务是以3000份全球水稻种质资源和优良品种背景的目标性状导入系为基础,定位和挖掘影响水稻高产、优质、氮高效利用、生物和非生物抗性等绿色性状优异基因。培育以主栽品种为背景的抗病、抗逆、宜直播等目标性状的导入系,建立聚合复杂性状有利基因的全基因组设计育种技术体系,培育绿色超级稻新品种。

团队定位

聚焦国家粮食安全,围绕水稻复杂性状的分子设计育种理论与技术的重要科学问题,创新水稻分子设计育种技术,挖掘并聚合绿色性状优异基因,创制突破性育种新材料和新品种,打造国内一流的创新团队。

代表性科研成果

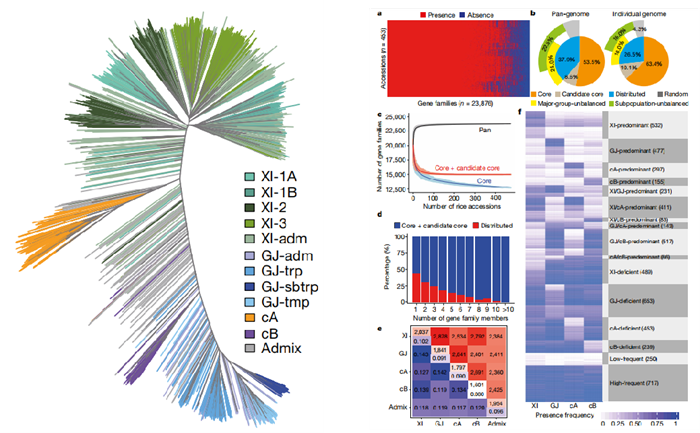

2014年,中国农业科学院作物科学研究所联合国际水稻所和华大基因合作完成了来自全球89个国家的能够代表全球水稻遗传变异的3010份种质资源的基因组重测序。完成了所有测序材料的全基因组组装、泛基因组构建和全功能基因的变异分析等。本课题组与国际水稻所(IRRI)已完成测序材料的相互引进、交换。基于基因组重测序,获得2900万个SNP位点,3010份水稻种质资源形成9个主要类群(图1A),结果发表于Nature(Wang et al. , 2018, 557:43-49)、Nucleic Acid Research(Alexandrov et al., 2015, 43:D1023-D102)、Nucleic Acid Research(Sun et al., 2017, 45:597-605)、Molecular Plant (Zhang et al. 2021)和科学通报(郑天清等, 2015, 60:367-371)。此外,建立了水稻功能基因组育种数据库和基于SNP & InDel子数据库(http: //www.rmbreeding.cn/index.php;图1B),为种质资源有利基因挖掘奠定了坚实基础。

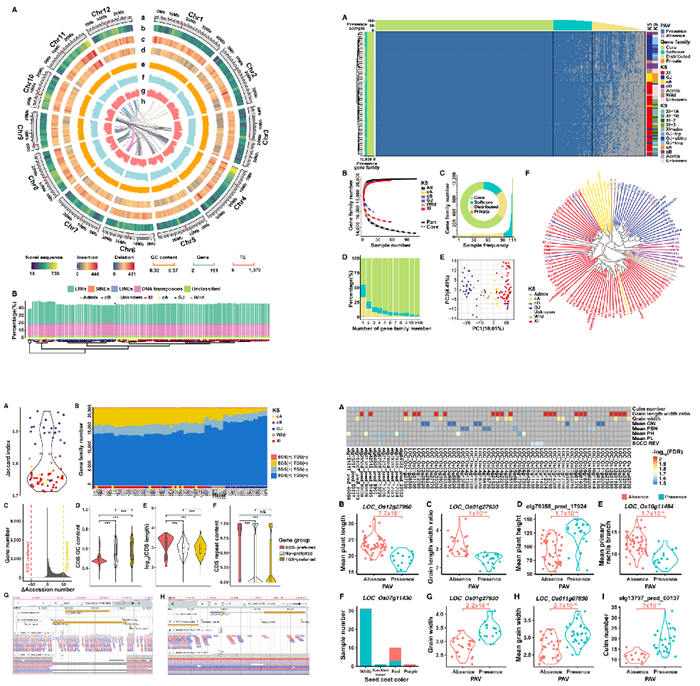

开发了一种高质量的水稻泛基因组构建方法,该方法通过引入一系列新步骤来处理长读长数据,包括未映射序列块过滤、冗余去除和序列块延长。与NipRG相比,基于105个水稻品系的长读长测序构建的泛基因组包含了6.04亿个碱基对的新序列,比基于约3000个水稻品系的短读长测序构建的泛基因组更为全面。本研究在理解水稻泛基因组方面取得了显著进展,这种针对长读长数据的泛基因组构建方法可应用于加速广泛的基因组学研究(Genome Research,2022)。

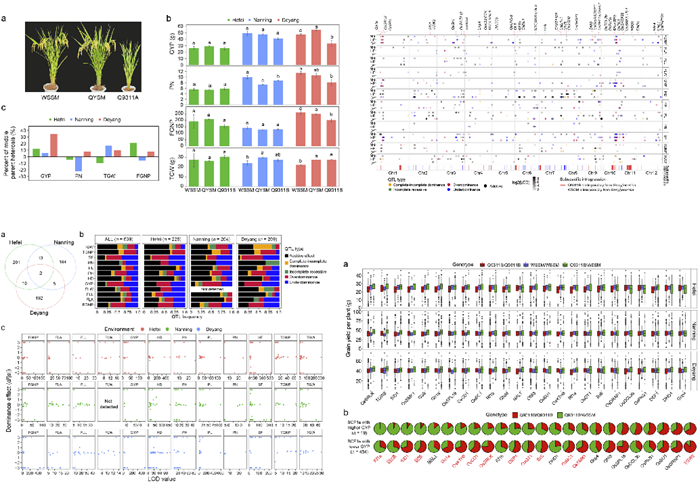

基于包含1061 个样本的水稻RIL群体的10×全基因组重测序数据,共得到包含13,847个分离基因的855个bins标记。结合三个环境下的表型实验,鉴定出639个主效QTL(M-QTL)和2736个上位性QTL,这些QTL对由RILs和BC1F1杂交种组成的联合群体的性状表现具有显著的加性或杂种优势效应,其中大部分具有环境特异性。影响产量性状的324个M-QTL中,包括32.7%的加性QTL,38.0%具有强正效应的超显性或显性QTL,以及29.3%具有显著负杂种优势效应的下显性或不完全隐性QTL。在荃优丝苗亲本中,来自亚种粳稻/籼稻的1403个等位基因渗入基因中,有63.6%可能显著提高了荃优丝苗的产量表现,揭示荃优丝苗产量杂种优势的遗传机理 (Rice, 2022)。